(注目論文)作物と微生物の多様な共生が切り拓く持続的な農業の未来(翻訳)

2025年7月に発表された論文に、農家、生産者にとって大変ためになる論文がありましたのでご紹介します。植物と土壌微生物の共生関係に対する理解が進み、世界的な農学研究のトレンドが感じられます。また農業現場での発想力と応用力が得られるはずです。ぜひご参考にしてください。

論文の概要

植物と共生微生物の多様な相互作用を活用し、持続可能な農業の実現を提唱する意見論文が『Trends in Plant Science』誌に掲載されました。国際農研が世界に先駆けて発見したBNI現象の活用により、環境負荷低減や窒素利用効率向上など、現代農業の多様な課題へ向けての可能性が示されると同時に、新たな研究手法を採用した研究戦略を提唱しています。

(論文タイトル)

Natural variation of the holobiont for sustainable agroecosystems(2025.7)

作物と微生物の多様な共生が切り拓く持続的な農業の未来 ― 植物ホロバイオントの理解がもたらす革新的な作物開発への期待 ― (国際農研による日本語訳)

(論文の紹介サイト)

国際農研:https://www.jircas.go.jp/ja/release/2025/press202507

論文ダウンロード:https://doi.org/10.1073/pnas.2106595118

論文の要約(ポイント)

以下は、私(生田)が農家や生産者の皆様にも伝わりやすい形でまとめた論文要約(意訳を含む)です。専門家による翻訳文とは異なる書き方になると思いますが、実際の農業に活かせるヒントが詰まっていますので、ぜひご一読ください。

「ホロバイオント(holobiont)」とは

植物の進化は、植物と微生物との共生によって発達してきました。このメカニズムは未だ詳細に解明されていませんが、その働きが植物の生育にとって大変重要であることが分かって来ました。言わば、植物は単体で生きているのでは無く、その周囲に生きている微生物等の働きも含めて生きているのです。

「ホロバイオント」とは、植物とその周囲にいる微生物群集からなる全体的な「超個体」を指しています。1個体としての植物や、目に見えない小さな微生物の一つずつの個体の働きに注目するのでは無く、その相互作用を含めて、全体として一つの大きな「まとまりのある生き物」として、その機能や反応を捉えるということです。このように個体を超えた概念である”超個体"をホロバイオントと言います。ホロバイオントには、その植物および、植物体内に共生するエンドファイト、そして根圏微生物、葉圏微生物が含まれます。その共生関係、相互作用、または環境に対する応答反応などが包括的に含まれる概念です。

環境汚染と、植物を弱くする、肥料の問題。

現代の農業における最も重要な問題は、肥料です。土壌や河川、海洋の汚染、また温室効果ガスの放出などは大きな問題です。近代的な品種改良は、肥料への依存度をますます高め、問題を大きくしています。たとえば窒素肥料は、2022年の国際連合食糧農業機関(FAO)の報告では、世界中で約1億9000万トンも農業に使用されていると試算され、そのうち50~80%が環境中に放出されて無駄になり、そして環境を汚染しているとされています。

肥料に依存することは、植物と微生物の共生関係を壊し、農薬への依存も助長しています。端的に言って、肥料の多用により植物が弱くなってしまう可能性が高いのです。農業技術が、自然環境にとっても、また植物や人にとっても望ましくない方向に進んでいることは、大きな問題です。これからの新しい農業技術では、ホロバイオントの働きに着目し、少ない肥料投入でもよく育ち、植物と微生物の共生関係により強く健康に生育する、そんな技術が求められています。

窒素肥料の問題は、「硝化作用を抑制する」ことで大幅に解決します。すでに実用化されている合成硝化抑制剤や、緩効性肥料の活用が代表的な方法です。これらの化学物質や技術的な対応策は有効ですが、土壌微生物叢を攪乱したり、別の環境へのデメリットがあることも見過ごせません。

植物の遺伝子型が変化することでホロバイオントも変化する

植物が、周囲の微生物に影響を与え、また微生物の存在が植物に影響しているということは、ご存じのことでしょう。植物は、根から有機物を分泌し、それにより根圏微生物が増えます。根圏微生物が増えて働くと、植物の栄養吸収を促したり、また病原菌の増殖や感染を抑制します。また同様に、葉圏微生物も、窒素固定により植物へ栄養を供給したり、植物ホルモンを生成し植物を刺激したり、病原菌からの防御などの働きも担っています。このように植物と微生物の関係はとても重要です。

近年の分析技術の発達により、植物にはその品種(遺伝子型)の違いにより、特定の微生物群集を呼び寄せることが分かって来ました。根の分泌物には、糖類、有機酸、アミノ酸など多様な有機物が含まれるのですが、作物や品種(遺伝子型)の違いにより、その分泌物の組成が異なったり、特有の物質が分泌されるのです。それにより、その植物に特有なホロバイオントが形成されるようなのです。

栽培技術や品種開発に活かされるホロバイオント解析

品種による生育の差や、病害抵抗性が、このような仕組みで違いを生み出している可能性が多いにあるのです。たとえば、うどん粉病抵抗性を担う遺伝子をコムギに導入すると、その根圏におけるシュードモナス属細菌や菌根菌の定着に変化が生じました。植物が分泌するアミノ酸や特定の化合物が、周囲の微生物群集に影響を与え、その結果として植物にとって有利な環境が形成されることが明らかになってきたということです。

もう一つ興味深い発見がありました。

ソルガム(ソルゴー)やトウモロコシなどの一部の植物が、合成硝化抑制剤と同様の働きがある化合物を根から分泌することが見つかっていました。しかし、栽培面積が多いコムギでは、そのような硝化抑制物質が多く分泌される系統が見つかっていません。そこで、野生のイネ科植物であるオオハマニンニク由来の染色体断片を、中国系統のコムギに導入した結果、根の分泌物による硝化抑制物質の生成能力が2倍に増加しました。根の分泌物の変化が、ホロバイオントにも変化を及ぼし、それが植物生育へもフィードバックされた可能性も高いでしょう。

このようなホロバイオントの変化が、植物の生育や農業にどう影響するかについての分子レベルでの研究は、これまであまり進んでいませんでした。しかし、これはこれからの農業にとって、非常に重要な視点となります。より多層的な解析を進めると共に、そのメカニズムを活用した栽培技術や品種開発などに活かされていくことが、これからの持続可能な農業の実現に向けて重要な取り組みとなるでしょう。

論文の本文(翻訳)

Natural variation of the holobiont for sustainable agroecosystems(2025.7)

植物の進化は主に植物と微生物との相互作用によって進められてきましたが、植物と共生微生物の複合体における生態学的仕組みは、分子レベルではまだ十分に解明されていません。しかし、こうした相互関係は、自然に根ざした解決策(Nature-based Solutions: NbS)として、持続可能な農業に多くの恩恵をもたらす可能性を秘めています。

本研究では、植物と土壌微生物の共生によって形成される複合体における自然な多様性を理解するためのワークフローを提案し、成長促進、ストレス耐性、窒素利用効率(NUE)、生物的硝化抑制(BNI)、土壌の健全性、施肥の改善といった、持続可能な農業の実現に向けた重要課題に取り組みます。

さらに、外来の遺伝資源に含まれる新規の遺伝的多様性を育種集団に導入するために、パノーム関連解析(panome-wide association study: PWAS)という手法を活用するアプローチについても検討します。

最終的には、植物と共生微生物の多様性を農業生態系の中で理解することが、気候変動に強い新たな作物品種の開発につながり、食料安全保障への貢献が期待されます。

集約農業の課題

増加し続ける人口を支えるための世界的な食料需要により、現在の農業では肥料の使用が集約的に行われるようになっています[1]。その目的は収量の増加でしたが、結果として、養分バランスの崩壊、土壌から環境への反応性窒素(N)の流出、温室効果ガス(GHG)の排出など、地球規模の環境問題と多くの悪影響を引き起こしています[2,3]。

さらに、作物の栽培化において収量を重視してきたことが、植物とそのマイクロバイオーム(共生微生物群)との有益な共生関係を損なわせ、現在の品種改良では肥料への依存度が高まる結果となっています[4,5]。

また、肥料の高コストは特に開発途上国において、食料安全保障上の経済的な障壁ともなっています。なかでも窒素(N)肥料の使用量は世界的に大きく増加しており[2]、窒素は植物の成長と生産性にとって最も重要な養分の一つです。

植物が効率よく吸収できる肥料中の窒素の主な形態は、アンモニウム(NH₄⁺)と硝酸(NO₃⁻)です。2022年には、国際連合食糧農業機関(FAO)が、農業用途として約1億9000万トン(190テラグラム)の窒素系肥料の世界需要を報告しています。

しかしながら、現在の作物生産システムでは窒素利用効率(NUE)が低く、施用された窒素肥料の50~80%が環境中に失われているという現実があります[6–8]。

窒素管理と土壌の生物多様性

硝化および脱窒は、農耕地における窒素(N)損失の大部分を担う重要な生物的プロセスです。これらの過程によって放出される反応性窒素(例:硝酸塩)は、水路や沿岸域の汚染、陸地への蓄積、大気中への強力な温室効果ガスかつオゾン破壊物質である亜酸化窒素(N₂O)の放出など、さまざまな環境問題を引き起こします。

これらを総合的に考えると、地球規模で見た窒素循環が他の惑星システムよりもはるかに大きく歪められていると見なされているのも不思議ではありません[9]。この歪みは、生態系のレジリエンス(回復力)、生物多様性、大気の質、気候変動に対して深刻な影響を与えます。

したがって、農業生態系における窒素循環の持続可能な管理、窒素利用効率(NUE)の改善、および反応性窒素が環境に及ぼす悪影響の軽減は、健全な生態系を維持するために極めて重要です。

加えて、窒素循環は炭素(C)循環と密接に関連しており、片方への干渉はもう一方にも直接的な影響を及ぼします。N₂Oやメタン(CH₄)排出に関与する微生物の活動は、土壌の酸化還元状態や養分獲得の条件に敏感に反応します。

たとえば、メタン酸化細菌(メタン栄養細菌)は、CH₄を酸化するために必要な銅を獲得するため、銅キレート剤であるメタノバクチン(methanobactin)を産生します。しかしこれが、脱窒菌への銅の供給を妨げることで、結果的にN₂Oの排出量を増加させることになります[10]。

農業における窒素損失を微生物の働きの制御によって軽減するため、大量の合成硝化抑制剤(synthetic nitrification inhibitors: SNI)や緩効性肥料(slow-release fertilizers: SRF)が農地に施用されています[11]。

SNI(ニトラピリン、ジシアンジアミド〈DCD〉、3,4-ジメチルピラゾールリン酸塩〈DMPP〉など)は、硝化作用を抑制する化合物群であり、これによりアンモニウム(NH₄⁺)が土壌中に長く留まり、植物の窒素利用効率(NUE)が向上し、窒素肥料による気候や環境への影響を軽減することが可能になります[12]。

しかし一方で、SNIには多くの欠点もあります。価格が高く、効果が限定的であるほか、土壌の健全性への悪影響など、環境汚染の問題も報告されています[11,13]。

さらに、SNIは土壌中の非標的微生物にも悪影響を及ぼし、土壌機能に予期せぬ変化を引き起こす可能性があります[14]。また、SNIは主にアンモニア酸化細菌(AOB)の活動を抑制しますが、農地ではしばしば優占しているアンモニア酸化アーキア(AOA)にはあまり影響を与えないことも指摘されています[15]。

地球規模の複雑かつ相互に関連する課題の中で、土壌はそれらすべてに関与しており、地球上の生命を維持するうえで最も重要な共通変数の一つとなっている[16,17]。

土壌は、国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)17項目のうち少なくとも12項目に貢献しており、持続可能性の観点から多様かつ多機能な存在である[18]。したがって、農業の集約化が進む中で、土壌を持続的に利用する方法を理解することは、世界の食料安全保障を達成するための重要な課題となっている。

土壌の健全性(soil health)は、その土壌に固有の特性であり、いくつかの研究では、微生物群集の構成、個体数、多様性、活性、安定性などの土壌生物の特性が、土壌健全性の重要な指標であることが示されている[19]。

土壌は一様な環境ではなく、その中の主要な物理化学的性質は大きく変動することがあり、この空間的・時間的なばらつき(spatio-temporal heterogeneity)は、局所的な多様性の高さを可能にするニッチの分化をもたらしている。こうした土壌生物多様性の空間的・時間的な分布パターンは、植物との相互共生を通じて、地上部の生物多様性にも影響を与える[20]。

たとえば、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)は、多くの植物種の根と共生関係を形成し、植物が炭水化物を提供する代わりに、養分の吸収を促進する。この共生関係は、病原体に対する防御、病害抵抗性の向上、生産性の向上、さらに環境ストレスへの耐性向上など、植物にとって多くの利点をもたらす[21–23]。

同様に、土壌中の栄養素の再循環(nutrient recycling)は、肥料への依存を減らし、環境の保全にも寄与する。これは、有機物の分解、栄養素の放出と吸収、そしてそれらの植物および土壌生物への再統合といった、連続的なプロセスである。

さらに、土壌生物多様性が高いほど、植物による栄養素利用効率(NUE)が向上し、収量が増加するという証拠も増えつつある。

そのため、微生物群集や非生物的要因が深さ方向に大きく変化することを考慮して、土壌深部における遺伝的構造(deep soil genetics horizon)を解析することは、土壌生物多様性のパターンを予測するうえで重要になってきている[24,25]。

土壌は有限な資源である。では、反応性窒素(reactive N)の地球的限界(planetary boundaries)を超えず、土壌の健全性を維持しながら、ますます増加する地球人口にどのようにして持続的に食料を供給すべきだろうか?

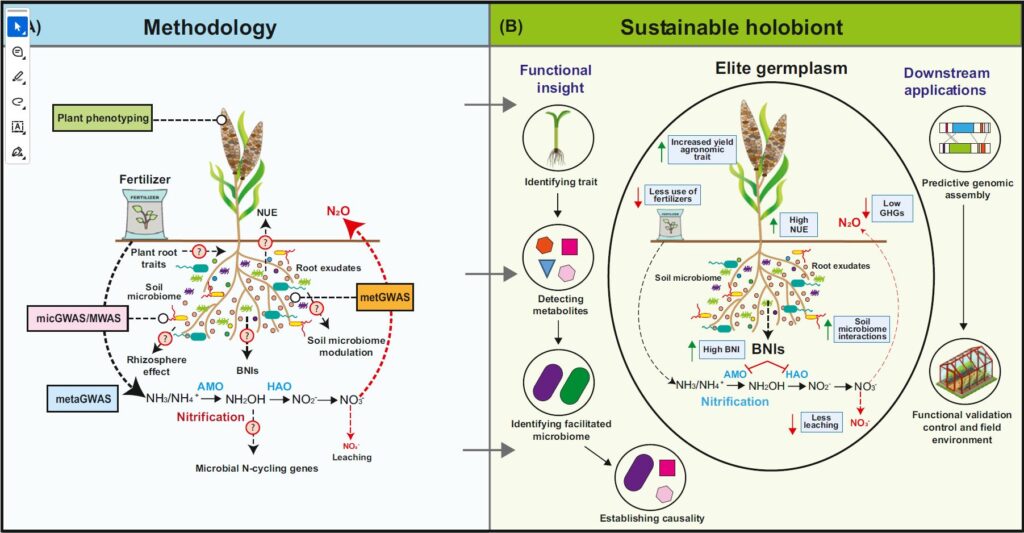

将来の気候における作物のレジリエンスを高める変化の要因

前述の課題の解決に向けて、私たちは、エリート品種の窒素利用効率(NUE)をいかに高め、健全な土壌を実現し、より自然に近い農業生態系を構築するかといった差し迫った課題に取り組むために、植物-土壌微生物複合体に関する分子レベルおよび機構的な理解を深めるための詳細なワークフローを提案します(図1)。

「ホロバイオント」とは、植物とその微生物群集からなる全体論的な“超個体”を指し、相利共生、共生、病原的相互作用、さらには環境条件に対する動的な応答によって定義されます。このホロバイオントは、進化論的な概念としても提唱されています[26,27]。

そこで私たちは、ホロバイオントの自然遺伝的多様性をより詳細に調査することを提案します。ホロバイオントの概念には、植物の遺伝子型(宿主ゲノム)、植物体内に共生するエンドファイト(内生菌・内生細菌)、および根圏(リゾスフィア)や葉圏(フィロスフィア)における主要な微生物多様性と活性の供給源が含まれます(図1)[28–30]。

根の分泌物には、特定の微生物群集を引き寄せて選択的に定着させる化合物が含まれており、これらは地上部および地下部の器官における選択的な微生物の形成過程に重要な役割を果たします[31–33]。

たとえばコムギ(Triticum aestivum L.)の遺伝的特性は、原生動物・細菌・菌類の多様性を含む根圏の微生物群集の形成に影響を与え、その結果として土壌中の無機化や硝化にも影響を及ぼします[34]。

また、葉圏の微生物群集は、窒素固定、さまざまな植物ホルモンの生合成、病原微生物からの防御といった作用を通じて、植物の成長に関与しています[35]。葉圏における微生物群集の優占パターンは保存的(保守的)であり、植物特異的であることが示されており、これは農学的にも重要な意味を持ちます[36]。

植物の代謝と微生物の活動との相互作用は多岐にわたり、複雑です。たとえば、植物は根の分泌物中に 1-アミノシクロプロパン-1-カルボン酸(ACC)を分泌します。通常の成長条件下では、ACCはACCオキシダーゼの作用によりエチレンに変換され、エチレンはストレスホルモンとして機能します。エチレンは、植物の成長全般、根毛の形成、側根の発生、根粒形成、ストレス応答の緩和など、さまざまなプロセスに影響を与えます[37]。

いくつかの植物成長促進菌(PGPB)はACCデアミナーゼという酵素を持っており、この酵素はACCを加水分解してアンモニア(NH₃)とα-ケト酪酸を生成し、結果としてエチレンの生成量を低下させます[38,39]。

(図1).農業生態系におけるホロバイオント概念:自然遺伝的多様性とパノーム関連解析(PWAS)に基づくエリート遺伝資源の育種設計

この概念は、収量や耐性といった重要な農業形質に加え、高い生物的硝化抑制(BNI)、高い窒素利用効率(NUE)、低温室効果ガス(GHG)排出、土壌の健全性向上などの特性にも対応します。

(A) 方法論:植物-土壌-微生物の相互作用を機能的に解読するため、対象を絞ったGWAS(metGWAS、micGWAS、metaGWAS)と植物フェノタイピングを用いることが主な課題です。

(B) 実験的アプローチ:代謝的に相互作用する生物の解明、因果関係の特定、および植物関連マイクロバイオームにおける関連代謝物の同定を目指します。ゲノムワイド研究により、微生物叢と共存する種の比較ゲノミクス解析や、それらが関与するメカニズムの特定が可能になります。

このような遺伝的理解は、図に示すような微生物そのものを解析対象とする方法だけでなく、植物の根からの分泌物を利用して、新たな硝化抑制化合物(BNI)を同定し、それらによって硝化を制御・抑制し、GHGの排出を低減させることにもつながります。

ホロバイオントのメカニズムを明らかにすることは、農業生態系に特有の性質に関する基礎的理解を深めるだけでなく、機能的検証やスピード育種プログラムへの応用を可能にする予測的ゲノム設計にも貢献します。

植物の遺伝子型は、特定かつ選択的なプロセスを通じて、それに結びつく微生物群集を大きく左右します[40]。植物の遺伝子型の違いは、根や葉の成長、その形態(アーキテクチャ)、分泌物の組成といった表現型にも影響を及ぼし、それが最終的に植物と共生するマイクロバイオームの構成に反映されます。

たとえば、うどんこ病抵抗性を担う pm3b 遺伝子を導入すると、小麦の根圏におけるシュードモナス属細菌や菌根菌の定着に変化が生じることが報告されています[41]。

根の分泌物は、糖類、有機酸、アミノ酸などを含む多様な分子からなり、植物と微生物との間で生まれながらにして備わっている情報伝達の媒体です。このような多様な分泌物は、放線菌(Actinobacteria)やプロテオバクテリア(Proteobacteria)など、これらの化合物を主に利用する微生物群集の構成に強く影響します[42]。

また、根の分泌物には、炭素(C)、窒素(N)、リン(P)の循環に関与するさまざまな酵素も含まれており、土壌中で複雑な生化学反応を触媒します。近年の研究では、根の分泌物の組成は植物の遺伝的特性によって大きく異なることが明らかになっており、植物の遺伝子型や品種が、土壌中における多様な酵素活性に強い影響を与えることが示されています。これが、品種によって土壌の性質に違いが生じる理由の一つと考えられます[31,43]。

興味深いことに、一部の植物は、合成硝化抑制剤(SNI)と同様の機能をもつ特殊な化合物を根から分泌することができ、これらは土壌中での硝化プロセスを抑制または低下させる効果を持ちます[12]。

このような化合物には、ソルガム(Sorghum bicolor)由来のメチル-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸、ソルゴレオン、サクラネチン[44]、イネ(Oryza sativa)由来の1,9-デカンジオール[45,46]、ブラキアリア・フミディコラ(Brachiaria humidicola)由来のブラキアラクトン[47]などがあり、これらは総称して生物的硝化抑制物質(BNI: Biological Nitrification Inhibitors)と呼ばれています。

また、アミノ酸は根の分泌物の主要成分のひとつであり、土壌中の窒素利用可能性に影響を与える植物応答を誘導するだけでなく、植物内部における窒素の状態を示す重要な指標としても機能し、植物による窒素吸収の調節に関与します。

遺伝学的手法を用いた研究では、野生イネ科植物であるオオハマニンニク(Leymus racemosus)由来の染色体断片 T3BL.3Nsb を中国系統のコムギに導入した結果、根の分泌物によるBNI能力が約2倍に増加しました[48]。

根の分泌は植物と微生物の相互作用にも大きな影響を与え、表現型の可塑性を介して、気候変動下での植物の生育リズム(フェノロジー)にも影響を及ぼす可能性があります[49]。

しかし、生物的硝化抑制物質を農業に応用・商業化するためには、以下の4つの主要課題に取り組む必要があります:

(i) 他の化合物との併用も含めたBNI効果の実証、

(ii) NUEの改善およびN₂O排出の抑制、

(iii) 土壌微生物叢の健全性を保ちつつ、他の土壌機能への影響を最小限に抑えること、

(iv) メタン酸化菌(CH₄酸化菌)を阻害することなく、AOA(アンモニア酸化アーキア)およびAOB(アンモニア酸化細菌)の両方を同時に抑制すること。これらの微生物は非常によく似た酵素を持っているため、選択的な制御が求められます[50]。

我々の初期研究では、コムギの根分泌物によってAOAおよびAOBがともに抑制されることを確認しています。また、コムギやトウジンビエ(Pennisetum glaucum)などの遺伝子型間で、根分泌物の代謝プロファイルに特異的な違いがあり、それが硝化抑制能力の差異に対応していることも明らかになりました[27]。

現在、イネ、コムギ、ソルガム、さらには熱帯および温帯の牧草類を含む多様な作物を対象に、生物的硝化抑制物質の実用性を評価するための体系的スクリーニングが始まっており、農業への応用に向けた研究が進められています[44,45,51–54]。

革新的なデータ駆動型パイプライン

ホロバイオント(植物とその共生微生物群)の自然な多様性が、持続可能な農業生態系に与える影響については、これまで十分に研究されてきませんでした。しかし、植物とその共生微生物群は、栄養素や炭素(C)の循環を制御しており、これらは農業における重要な介入ポイントとなり得ます[55]。

ホロバイオントの多様性を、生物的硝化抑制(BNI)に着目して理解するには、微生物による窒素肥料の温室効果ガス(GHG)やその他の有害な中間体への変換を抑制するBNI物質の同定、およびBNI能力にばらつきのある植物遺伝子型間で共有される遺伝子座の特定が必要です。そこで、以下のようなワークフロー(図1)を提案します。

(i) 大規模な遺伝資源群に対して、根の分泌代謝物(メタボローム)を網羅的に解析し、高速代謝プロファイリングによって、異なる作物種における自然な変異や、それと土壌微生物叢との相互作用を明らかにします。

(ii) 次に、土壌微生物叢の動態、硝化活性、BNI活性と、個々の作物(遺伝子型)との対応関係を明らかにし、微生物がどのように選択的に植物に取り込まれ、植物の機能的可塑性(BNIやNUE向上)を高めるのかを解明します。

(iii) 最後に、共有される遺伝子座を特定・統合することで、BNIおよびNUEの高いエリート系統を育成するための育種パイプラインを強化し、圃場での施肥量削減に貢献します(図1)。

さらに、ゲノム情報を活用することで、在来種(ランドレース)と近代品種との比較も可能となります。これにより、エリート系統では多様性が失われたり固定化されたりしているゲノム領域を特定し、ランドレースに由来する外来遺伝的多様性を評価・選抜するための体系的な指標を得ることができます。なお、この比較は、外来遺伝資源の導入が有益か否かを直接示すものではありませんが、育種上の制約が現れているゲノム領域において、有望な外来多様性を見出す有効な手段となります[56]。

また、植物の複数の遺伝子型、器官、発達段階、植物由来化合物、気候変動などの環境要因、微生物叢の構成、および栽培管理条件を統合した入念な実験設計によって、ホロバイオントの複雑な自然変異を解明・モデル化することも不可欠です。

ホロバイオントの基礎的理解を応用戦略へと転換し、優良な新系統を開発するため、パノミクス(PANOMICS)および交差的なゲノム関連解析(PWAS)を用いたアプローチを提案します。これにより、表現型変異の遺伝的基盤を解明し、原因遺伝子候補とその相互作用を特定することができます(図1)。

メタボロームGWAS(metGWAS)アプローチでは、根の分泌物とBNI活性を制御する宿主植物側の候補遺伝子を特定することができます[57–59]。また、広範なメタボロミクス解析によって、根から分泌されるフラボノイド、クマリン、ロスマリン酸、ベンゾキサジノイド(BXs)、トリテルペン類などの二次代謝産物を検出できます。これらは、シグナル伝達物質、誘引物質、または抑制物質として働き、地下環境における機能的緩和に重要な役割を果たします[12]。

同時に、マイクロバイオームGWAS(micGWAS)は、植物宿主の遺伝的変異とマイクロバイオームの間に存在する遺伝的な関係性を明らかにするのに役立ちます[60](図1)。

宿主―微生物相互作用およびその結果としての表現型に影響を与える要因の特定と重要性の理解には、さらなる研究が必要です。

根圏における微生物群集の構造的・機能的側面を明らかにするため、これまでに多数のハイスループット・オミクス解析が行われてきました。たとえば、メタゲノミクスやメタトランスクリプトミクス、定量的なターゲット解析(qPCR)を用いて、根圏やバルク土壌における特定の硝化微生物群の多様性や活性を評価する研究が進められています[15,61–63]。

最近の研究では、病原体およびストレス応答に関与する植物側の免疫遺伝子 FLS2 や転写因子 bHLH35 が、827種のトウジンビエ(foxtail millet)品種において、微生物分類群と広範に関連することが、micGWASとマイクロバイオームワイド関連解析(MWAS)の併用によって明らかになりました[64]。

過去10年間で、GWAS(ゲノムワイド関連解析) によって、複雑な遺伝形質に関する遺伝子型と表現型の関連が多数明らかとなり、我々の理解は大きく進展しました。しかし、その成功にもかかわらず[65,66]、GWASは批判も受けています。たとえば、一塩基多型(SNV)の同定は、複雑形質の遺伝性の一部しか説明できず[57,67]、見つかった関連が必ずしも原因遺伝子や因果変異とは限らず、偽陽性の可能性も指摘されています[68]。また、多数のSNVがほぼすべての遺伝子に関連してしまうことで、有意義な情報として解釈できないこともあります。

そのため、超希少変異の解析や、GWAS後の機能解析・遺伝子ネットワーク解析などを重視する動きが出てきています。

今後は、メタボロミクス、プロテオミクス、RNAシーケンシング(RNAseq)、フェノミクスなど、他のオミクス情報を統合したPANOMICSプラットフォームの活用によって、大規模な遺伝資源集団における形質予測が改善されると期待されます。加えて、AI(人工知能)や機械学習(ML)の手法が、PANOMICS予測の強力なツールとして活用されています[57]。

データサイエンスの進展により、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、フェノミクス、気候、土壌などの異分野データがML・AIによって統合的に扱えるようになりました[69,70]。

MLアルゴリズムを大規模なシーケンスデータに適用することで、候補遺伝子間の相互作用が明らかになります。最も広く使われているMLモデルの一つが人工ニューラルネットワーク(ANN)であり、多数のニューロンが階層的に配置された構造を持ちます。ANNはオミクスなどのビッグデータに直接適用でき、隠れ層が特徴抽出を、最終層が予測(例:高収量)を担います。

最近では、解釈可能なAI(Interpretable AI)が提唱され、教師あり知識を深層学習(DL)に統合する試みも進んでいます[71]。

このようなML技術の活用によって、植物―環境相互作用に関与する特殊代謝を担う遺伝子の同定や、関心形質に特化した精密育種が進められています[57,72,73]。

我々は最近、従来の統計モデルを超えたアプローチとして、大規模遺伝資源のメタボロームデータを逆解析するモデル(inverse modeling)を開発しました[74,75]。これは、制御理論に基づくアルゴリズムを用い、Lyapunov逆行列方程式からメタボロミクスデータに直接基づいて生化学的動態を算出する手法です[76]。

このLyapunov方程式は、非線形・生物模倣型の複雑システムを制御するAIアルゴリズムにおいても中核的な役割を果たし、MLベースの最適化手法により解かれます。これを統合したソフトウェアスイート COVRECON では、自動化されたゲノムスケール代謝再構築、マルチオミクスデータ、Lyapunov逆行列方程式を組み合わせることで、機能予測が可能となります[76,77]。

このパイプラインは、植物―微生物相互作用を含むさまざまな複雑システムの解析に汎用的に活用でき、将来的にはゲノムワイドな代謝再構築も実現可能です[59,76–79]。

一方で、深層学習(DL)によるゲノム予測は、一般的なデータセットと比べて遺伝子型データの入力次元が小さいという課題を抱えています。これを克服する一案として、ハプロタイプライブラリを入力として活用することが挙げられます。ハプロタイプとは、ゲノム上の特定領域に存在する一連の一塩基多型(SNP)の組み合わせを指します。このようなアプローチにより、より正確な予測と遺伝的改良の加速が期待されます[80]。

結論と今後の展望

ホロバイオントの研究には、植物と微生物の相互作用を自然多様性の文脈でより深く理解するために、最先端技術の多層的な統合が必要です(図1参照)。

図1に示したように、GWAS、metGWAS、micGWAS、MWAS を組み合わせて解析することで、多環境下における多数の植物遺伝子型に関するホロバイオントの特性を網羅的に評価することが可能になります。

このアプローチにより、植物および根圏に関与する微生物群集に影響を与える共通の遺伝子座を明らかにし、それらが植物の生育や農業特性にどのような影響を及ぼすかを分解・検証できます。

本研究では、植物宿主の遺伝的変異、根圏微生物群集、作物の農業形質の間に存在する複雑な双方向の相互作用を明らかにするための体系的な戦略を示しました。この戦略には、既存の遺伝資源(germplasm)の活用に加え、新品種の導入や改良、さらには植物とその共生微生物の全ゲノム解析および包括的なPANOMICSプラットフォームの利用が含まれます[57]。

ここで紹介したパノームワイド関連解析(PWAS)は、植物のメタボロミクス、遺伝学、微生物群集構造を統合するもので、ホロバイオントに関する統合的かつ包括的な理解を実現するための最も有望な手法です。

このような植物と微生物の相互作用のメカニズムを解明し、介入戦略やスピード育種などの農業実践へ統合していくことが、環境保全と持続可能性を両立する次世代の作物遺伝資源の提供につながります(「未解決の課題」参照)[81]。